1498년 무오사화의 불씨, 김종직의 ‘조의제문’

서기 1490년경, 조선은 성종이 이룩한 안정된 ‘문치(文治)’의 시대, 즉 태평성대를 누리고 있었습니다. 경국대전이 반포되어 국가 시스템이 안정되었고, 학문과 문화가 융성했습니다. 그러나 이 평화로운 수면 아래에서는 조선의 정치를 뒤흔들 거대한 폭풍이 조용히 잉태되고 있었습니다. 기존의 권력층인 ‘훈구파’와 도덕적 이상주의를 내세운 신진 세력 ‘사림파’ 사이의 갈등이 바로 그것입니다. 이 갈등의 불씨가 된 것은 이미 죽은 한 학자가 남긴 글 한 편이었습니다. 1490년대에 곪아가던 이 갈등은, 결국 1498년 조선 최초의 선비 참극인 ‘무오사화(戊午士禍)’로 폭발하게 됩니다.

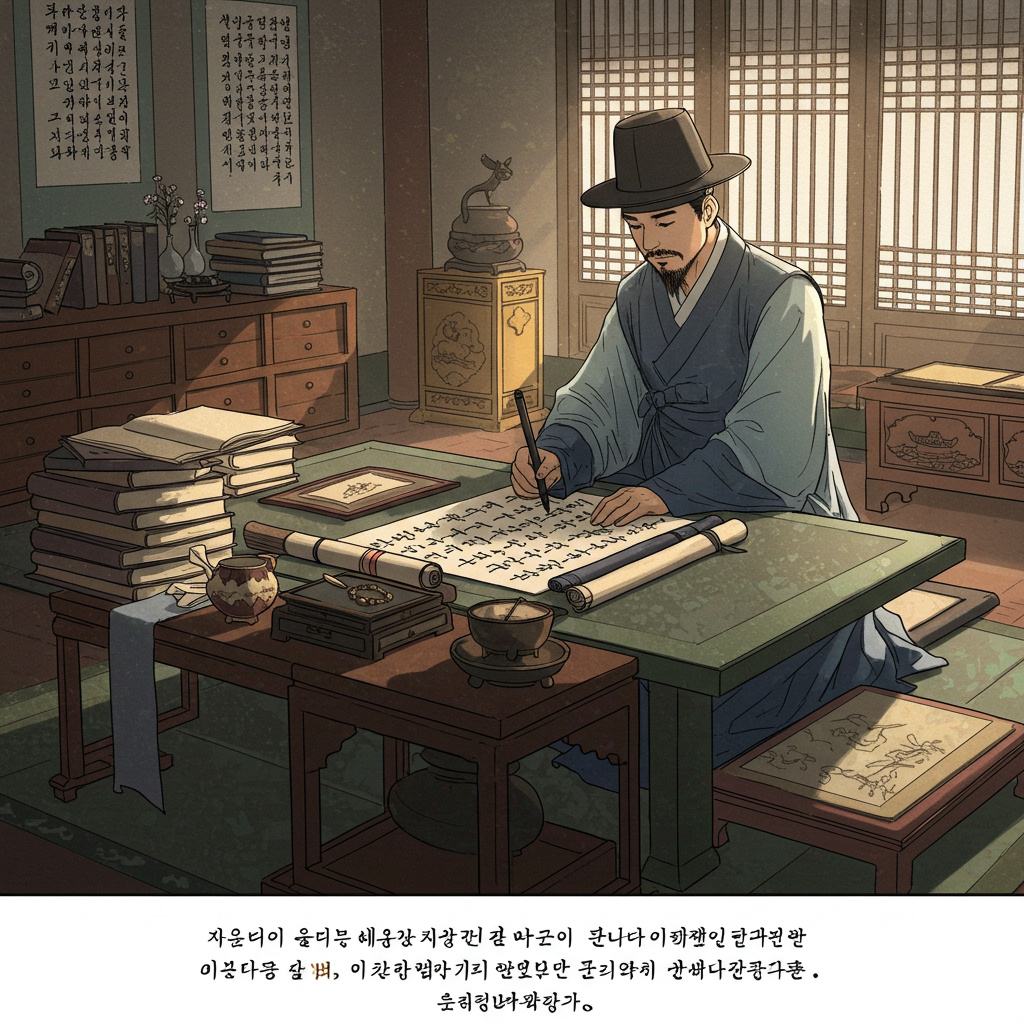

이 시기는 칼과 창이 아닌 붓과 글이, 전쟁이 아닌 역사 해석이 어떻게 사람의 목숨을 앗아갈 수 있는지를 보여주는 서늘한 역사의 한 페이지입니다. 겉으로는 평화로웠지만, 보이지 않는 곳에서는 훗날의 비극을 향한 모든 조건이 갖추어지고 있었습니다.

두 개의 태양, 훈구(勳舊)와 사림(士林)

당시 조선의 조정은 크게 두 세력으로 나뉘어 있었습니다. ‘훈구파’는 세조의 왕위 찬탈을 도운 공신들과 그 후손들로, 막대한 부와 권력을 세습하며 중앙 정계를 장악한 기득권층이었습니다. 반면 ‘사림파’는 지방에 뿌리를 둔 중소 지주 출신의 신진 학자 그룹이었습니다. 이들은 과거 시험을 통해 중앙 정계에 진출했으며, 성리학의 도덕적 원칙과 의리를 무엇보다 중시했습니다.

성종은 막강한 훈구 세력을 견제하기 위해 사림 학자들을 대거 등용하여 언론 기능을 담당하는 삼사(사헌부, 사간원, 홍문관)에 배치했습니다. 사림은 이 직책을 무기로 훈구파의 비리와 부도덕함을 신랄하게 비판하기 시작했습니다. 특히 사림은 세조의 왕위 찬탈을 은연중에 비판하며, 훈구파의 권력 기반 자체를 부정하려 했습니다. 두 세력의 공존은 처음부터 불가능에 가까웠습니다.

평화로운 성종의 시대, 그 수면 아래에서는 훈구의 현실과 사림의 이상이 부딪히는 거대한 균열이 생기고 있었다.

숨겨진 이야기: 글 속에 숨긴 칼, ‘조의제문(弔義帝文)’

사림 세력의 정신적 지주는 영남학파의 거두였던 김종직(金宗直)이었습니다. 그는 수많은 제자를 길러내 사림의 세를 넓힌 인물입니다. 그가 남긴 수많은 글 중, ‘조의제문’이라는 글이 훗날 피바람의 원인이 됩니다. 이 글은 표면적으로는 중국 초나라의 항우가 의제를 죽인 사건을 슬퍼하며 쓴 조문(弔文)입니다.

하지만 그 속뜻은 전혀 달랐습니다. ‘조의제문’은 항우를 세조에, 비참하게 죽은 의제를 어린 단종에 빗대어 세조의 왕위 찬탈을 우회적으로 비판한 글이었습니다. 이는 훈구 세력에게는 결코 용납할 수 없는, 왕실의 정통성을 정면으로 부인하는 ‘역모의 글’이었습니다. 김종직은 이 글을 제자들에게만 조용히 보여주었지만, 이는 사림 전체의 암묵적인 역사 인식이자, 언제 터질지 모르는 시한폭탄과도 같았습니다.

폭풍 전야와 연산군의 등극

1494년, 훈구와 사림의 갈등을 아슬아슬하게 조율하던 성종이 세상을 떠나고, 그의 아들 연산군이 왕위에 올랐습니다. 연산군은 즉위 초반에는 총명한 듯 보였으나, 신하들의 직언과 간언을 극도로 싫어하는 독선적이고 폭력적인 기질을 가지고 있었습니다. 훈구파는 이러한 연산군의 성격을 이용하여, 눈엣가시 같던 사림 세력을 한 번에 제거할 기회를 엿보기 시작했습니다.

마침내 1498년, 김종직의 제자였던 김일손이 성종실록을 편찬하는 사관(史官)으로서 스승의 ‘조의제문’을 사초(史草, 실록의 초고)에 실은 것이 발단이 되었습니다. 이 사실을 알아챈 훈구파의 유자광, 이극돈 등은 이를 연산군에게 달려가 “김종직의 무리가 죽은 세조 대왕을 욕보이고, 지금의 왕실을 능멸했다”고 고하며 사건을 부풀렸습니다.

분노한 연산군은 즉시 대규모 옥사를 일으켰습니다. 이것이 바로 ‘무오사화’입니다. 김일손 등은 능지처참을 당했고, 수많은 사림 학자들이 처형되거나 유배되었습니다. 이미 죽은 김종직은 무덤이 파헤쳐지고 시신이 베이는 ‘부관참시’라는 끔찍한 형벌을 당했습니다. 글 한 편이 조선의 선비들을 피로 물들인, 끔찍한 사화(士禍)의 시작이었습니다.

죽은 자의 글 한 편이 수백 명의 산 자를 죽음으로 몰아넣었다. ‘조의제문’은 펜이 칼보다 무서울 수 있으며, 역사의 해석이 곧 현재의 권력 투쟁임을 보여주는 증거다.

주요 사건 도표 (조선 전기)

| 연도 | 사건 | 주요 내용 |

|---|---|---|

| c. 1480년대 | 성종, 사림파를 삼사(三司)에 등용 | 훈구파와 사림파의 정치적 대립 시작 |

| 1492년 | 사림파의 영수 김종직 사망 | ‘조의제문’ 등 세조를 비판하는 글을 남김 |

| 1494년 | 성종 승하, 연산군 즉위 | 훈구파, 사림을 제거할 기회를 엿봄 |

| 1498년 7월 | ‘김일손의 사초 문제’ 발생 | 유자광 등이 ‘조의제문’을 문제 삼아 연산군에게 고변 |

| 1498년 | 무오사화(戊午士禍) 발발 | 김일손 등 처형, 김종직 부관참시, 수많은 사림이 숙청됨 |

| 1504년 | 갑자사화(甲子士禍) 발발 | 연산군, 생모 폐비 윤씨 사건을 빌미로 훈구, 사림 가리지 않고 대숙청 감행 |

| 1506년 | 중종반정(中宗反正) | 연산군 폐위, 중종 즉위 |